Ciberseguridad: o se consolida o la consolidan

El discurso inaugural del presidente de RSA, Rohit Ghai, fue contundente en la crítica al modo en que la industria de la ciberseguridad ha centrado sus mejores fuerzas de combate en el frente de las grandes amenazas – que, por lo general, requieren soluciones sofisticadas y más caras – descuidando la retaguardia, que reclama medidas más básicas de detección y respuesta. La edición 2020 de la RSA Conference, en San Francisco, dejó un leve regusto autocrítico. Esperanzador si es síntoma de que el sector empieza a abandonar su complacencia ante su mal endémico, la atomización sin que nadie muestre una verdadera voluntad de consolidación, aun corriendo el riesgo de caer en el descrédito. Leer más

6 de marzo, 2020

Visto lo visto, el recurrente reproche de los fabricantes de PC a Intel por sus fallos de suministro acabará resultando casi lo de menos. Lo que hace más llevadero el reconocimiento por parte de George Davis, CFO de Intel, de que sus dificultades industriales van para largo. En una conferencia de Morgan Stanley, Davis aprovecho para hacer llegar un mensaje a los inversores: la compañía no alcanzará la paridad real con AMD mientras no logre poner en el mercado chips fabricados con proceso de 7 nanómetros, lo que significa esperar hasta finales de 2021. ¿Es una mala noticia? Sí, pero si se sirve con gotas de cinismo se concluye que Intel la digerirá sin daños severos a su negocio y su reputación. Leer más

5 de marzo, 2020

La suerte de Rajeev Suri como CEO de Nokia quedó echada en octubre, cuando anunció a los accionistas la suspensión del dividendo para guardar liquidez con la que abordar nuevas inversiones en 5G. La cotización cayó el 23% en un día, pero los analistas habían avisado que los despliegues de los operadores – salvo excepciones – no estaban respondiendo a las expectativas. Era verdad: al cierre de 2019, los ingresos de Nokia cayeron sólo el 1% en moneda constante; escribo “sólo” debido a que a Suri le gusta separar las cifras de China de las del resto del mundo. No se trata de una tendencia exclusiva de la compañía finlandesa: algo similar podría decirse de otros, con la obvia excepción de Huawei. Leer más

Al software para mainframe le pesa la edad

Una noticia de esta semana confirma que el mercado de software para mainframes se mueve, aunque es natural que le pesen los achaques de la edad. BMC Software (fundada en 1980 y hoy controlada por el fondo KKR) ha adquirido Compuware (siete años más vieja y, desde 2014, propiedad del equity fund, Thoma Bravo). La cifra no ha sido revelada pero estará en torno a 2.000 millones de dólares más la deuda. Lo curioso del caso es que en mayo de 2018 Compuware estuvo a un paso de comprar BMC, por entonces en manos de un mal consorcio financiero con intereses dispares. Por si no ha quedado claro: este mercado peculiar es terreno de caza para inversores con buen olfato y mucha paciencia. Leer más

2 de marzo, 2020

Lo que en primera instancia pudo ser un razonable proyecto de fusión pactada entre HP y Xerox, se ha enconado hasta rozar las tácticas más duras. Hoy, lunes 2, o en los próximos días, se conocerá un nuevo gesto de presión por parte de Xerox, que tratará de dirigirse directamente a los accionistas de HP ante el rechazo con que esta ha recibido su oferta de compra. La semana pasada, al presentar los resultados del primer trimestre de su año fiscal, Enrique Lores, CEO de HP, reiteró ese rechazo: para empezar, la ecuación de cambio propuesta falsea la realidad al aplicar al valor de HP un múltiplo de 7 veces la ratio precio/beneficio, mientras que atribuye a Xerox un múltiplo de 9,4. Leer más

Europa sueña con la soberanía tecnológica

“Es falso que Europa se esté quedando atrás”, declaraba esta semana Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, en vísperas de su visita a Madrid. Puede que fuera una marca de estilo o una frase para salir del paso, pero esta negación de la realidad sorprende en alguien con larga experiencia ministerial y empresarial: Breton ha sido presidente de France Télécom, ministro de Economia y CEO de Atos. Sólo unos días antes, había presentado al alimón con Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión, un paquete llamado Estrategia Digital Europea en cuyo objetivo explícito es restaurar la soberanía de la UE tecnológica frente a unos rivales globales llamados Estados Unidos y China. Leer más

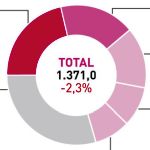

Mercado de smartphones: pronóstico reservado

La epidemia del coronavirus, originaria de China, ha alcanzado tal gravedad y extensión que ninguna previsión sobre un mercado – el de smartphones en este caso, pero valdría para cualquier otros – está a salvo de error. En esta incertidumbre, las cifras de cierre de 2019 ya no son útiles para aventurar cómo serán las del primer trimestre ni menos las de 2020. Hecha esta advertencia, no hay duda de que ha sido otro año decepcionante para la industria. Cinco consultoras han coincidido en publicar resultados anuales negativos, aunque con matizados en el cuarto trimestre. IDC ha calculado un total de 1.371 millones de unidades despachadas, menos que en ningún otro año desde 2015: un 2,3% de caída. Leer más

El coronavirus infecta a la industria asiática

La crisis del coronavirus ha desnudado la vulnerabilidad del sector tecnológico ante la globalización de la que durante años se ha lucrado. “Cuando China estornuda, el mundo entero se constipa” es un aserto muy real cuando se trata de una industria que se apoya en una compleja trama de múltiples cadenas de producción, suministro y logística que tienen como epicentro el gigante asiático. Se vive una auténtica disrupción, en el peor sentido del cliché. A estas fechas, el debate sobre si había que cancelar o no el Mobile World Congress suena ridículamente provinciano. La epidemia no está controlada, ni mucho menos, pero hoy toca escribir sobre la parálisis de una industria y su mercado. Leer más

La fusión de T-Mobile y Sprint abre otra era

La enrevesada historia de la fusión entre T-Mobile US y Sprint, tercer y cuarto operador móvil, respectivamente, de Estados Unidos parece haber llegado a su fin después de la demoledora sentencia de un juez de Nueva York que ha rechazado los argumentos de los fiscales generales de trece estados, llamativamente todos con gobernadores demócratas. Estos pueden recurrir y prolongar el suspense en torno a la creación de New T- Mobile (nombre provisional) resultante. La combinación de activos fijos y licencias de espectro radioeléctrico de las dos partes dará a luz un tercer operador con energía suficiente para competir con los gigantes Verizon y AT&T. Pero aún no se ha dicho la última palabra. Leer más

Sobre el autor. Copyright © 2026 El dominio norbertogallego.com es propiedad y está administrado por Diandro SL. B85905537. Creative Commons