Sueños y pesadillas en un ciberparaíso

Sony aún no la ha presentado, pero desde ya puede definirse como la idea más estrambótica de los últimos años. La smart wig, o peluca inteligente – ¿por qué no tecnotupé? – vibra al recibir un correo electrónico. Sólo falta una dosis de imaginación para confiar en que un día llegará a formar parte de la Informática Empática pregonada por un estudio de Sogeti: un enfoque modelado por una doctrina transhumanista que promete una vida más sencilla, en la que las personas tendrán «superpoderes» conferidos por la tecnología. No es ni más ni menos verosímil que otras noticias reproducidas por la prensa de calidad que, gracias a cosas así, confía en conquistar a la esquiva audiencia de nativos digitales. Leer más

Nueva ola de almacenamiento flash

No es la primera ni será la última vez que este blog se ocupe de los cambios profundos en el mercado del almacenamiento. Tres factores se conjugan para acelerarlos: necesidad de capacidad para almacenar volúmenes crecientes de datos, entornos de alto rendimiento que exigen garantías de calidad en servicios críticos y profusión de plataformas cloud privadas con su exigencia de costes predecibles. Las tendencias se apoyan en otra, de naturaleza tecnológica: las memorias de estado sólido bajan de precio, y hacen que pierdan sentido los argumentos que durante un tiempo se han esgrimido contra las soluciones de almacenamiento flash. Lo confirman sendas visitas a las empresas SolidFire y Tegile. Leer más

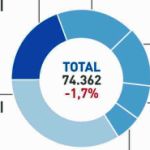

El mercado del PC rebota: ¿volverá a crecer?

La diferencia puede parecer menor, pero es relevante. En el segundo trimestre, los despachos mundiales de PC sumaron 74,4 millones de unidades según IDC y 75,7 millones según Gartner. En el primer caso, se trata de un descenso del 1,7%, en el segundo de una línea plana (+0,1%), y en los dos casos el mejor registro desde igual período de 2012. En aquella ocasión, la brutal caída de los netbooks y el correlativo ascenso de las tabletas se combinan para colapsar el mercado de portátiles. La situación ha cambiado en 2014 por otra combinación: el reemplazo de los PC con Windows XP y la floja demanda de tabletas, se han sumado para estabilizar el mercado, condición para que vuelva a crecer. Leer más

1Agos

Por una vez, este mail será breve. Desde el lunes 4 y hasta el primer lunes de setiembre, haré una pausa en la redacción regular de este newsletter. No obstante, publicaré intermitentemente crónicas y entrevistas porque, me lo dice la experiencia, en agosto no se detiene la actualidad. Pero necesito (necesitamos) descansar, incluso en estos tiempos de permanente conexión.

Antes de cerrar un ciclo, quiero comentar una frase que he leído en una entrevista a Tom Eslinger, directivo de la agencia publicitaria Saatchi & Saatchi, a quien obviamente le preguntan por el futuro del marketing y la publicidad. Eslinger define su trabajo como social listening, para describir los cambios que está sufriendo el enfoque tradicional de la publicidad, cuyas implicaciones van más allá del mercado y las mercancías.

He extraído de la entrevista una reflexión sobre el cambio radical en la vida política tal como la conocemos. Transcribo: «todos creemos saber cómo se elige un presidente; sabemos que Obama fue elegido en gran parte gracias a una exitosa campaña en los medios sociales. Muchas cosas han cambiado desde ese momento que nos pareció revolucionario: la vida y circunstancias de los candidatos a ser elegidos para cualquier cargo están permanentemente expuestas a la vista de un público diferente. La persona que vaya a ser elegida para la presidencia dentro de 20, tiene ahora, probablemente, menos de 30. Ha usado Facebook y Twitter desde su adolescencia, lo que implica que será un candidato muy distinto a lo que en su momento fue Obama o a quien sea su sucesor o sucesora. No se trata sólo de lo que haya creado, de los rastros que haya dejado en las redes sociales, sino del enorme volumen de datos que se habrán creado acerca de esa persona, que habrán sido compartidos y almacenados durante años. Creo que Google tendrá la capacidad de crear al presidente que será elegido dentro de 20 años». Ahí queda eso.

31Jul

De los resultados trimestrales anunciados días atrás por el grupo Vodafone, me gustaría comentar algo que no ha encontrado espacio en las reseñas de la prensa española, pero que representa tendencias que, supongo, son de interés para los lectores de este blog. En primer lugar, los resultados per se: los ingresos totales [10.204 millones de libras] han caído un 4,2%, pero se nos advierte que el descenso habría sido del 2,9% si no fuera por los costes de terminación determinados por la regulación [como si esta fuera una anomalía pasajera y no una realidad irreversible]. En Europa, que aporta el 68% del total de ingresos, con el 29% de los usuarios, las condiciones competitivas y la presión regulatoria – explicó el CEO Vittorio Colao – determinaron una caída del 7,9%.

Todas las filiales europeas sufrieron esa tendencia negativa, pero las más castigadas fueron la italiana y la española. El retroceso de los ingresos en España [706 millones de libras, equivalente a 866 millones de euros] fue del 15,3% con respecto al primer trimestre del anterior año fiscal. Con lo que el mercado español no parece que se apunte a los síntomas de «estabilización en Europa» que cree observar Colao. Un minúsculo avance en los ingresos por telefonía fija no podría compensar la caída de la telefonía móvil «como resultado de nuestra respuesta a la presión competitiva en los servicios convergentes, al mayor peso de los planes de precios SIM-only y a la propensión a terminales de gama media».

Por contraste, el tráfico de datos acelera su crecimiento: un 73% en el conjunto del grupo, un 53% en Europa (no se han facilitado las cifras de España). Es una evidencia que tiene sentido la decisión de Vodafone de centrar los esfuerzos de marketing y las inversiones para privilegiar a la clientela de calidad, de la que se presume un mayor uso y una mayor capacidad adquisitiva, de lo que resultaría el deseado incremento del ARPU. En Europa, en virtud del Proyecto Spring – un desembolso estimado en 7.000 millones de libras – la cobertura 4G ya es del 52% y se espera que sea del 91% en 2016.

A una pregunta sobre la situación del mercado español, Philippe Humm, CEO regional para Europa, respondió que se trata de un caso único por el impacto que ha tenido la oferta Fusión, lanzada por Movistar: «lo que se quiso presentar como una iniciativa de valor, no ha sido positivo para la rentabilidad del mercado en su conjunto, y sólo podemos esperar que en otros países [en circunstancias similares] se actúe con más racionalidad, al menos en el frente de los precios».

Lo importante, en cualquier caso, es que Vodafone ya no se ve a sí misma etiquetada con el rótulo de «operador móvil» que ha marcado su historia desde los orígenes: la estrategia seguida el último año apunta a reforzar su oferta de servicios convergentes, y al servicio de este objetivo están las compras de operadores de cable como Kabel Deutschland y Ono o las alianzas para prestar servicios sobre fibra en Irlanda y Portugal. «Estamos creando valor en el negocio fijo y no simplemente defendiendo el valor de nuestra posición en móviles», dijo Colao.

En la conferencia con analistas hubo tiempo para preguntar por las expectativas de Vodafone sobre la nueva Comisión Europea. Colao no dijo nada que no hubiera dicho en su última visita a Madrid pero se extendió acerca de las discrepancias que ha mantenido con Joaquin Almunia, comisario europeo saliente. La forma correcta de medir el impacto de la regulación no es tomar como referencia el capex requerido para generalizar la banda ancha móvil para alcanzar los objetivos de uso, sino que la métrica debería ser el retorno sobre el capital a invertir. En este sentido, dijo, «tenemos trabajo que hacer para convencer tanto a Bruselas como a los reguladores nacionales».

Hortonworks: quien a buen árbol se arrima…

Buena sombra le cobija, se completa el refrán. En julio, se anunció que HP invertirá 50 millones de dólares en Hortonworks, como parte de su estrategia de Big Data, que integra Hadoop en su suite HP HAVEn. Es la ratificación de una tendencia visible: las tres distribuciones open source de Hadoop han recibido sucesivamente el respaldo financiero de los colosos de la industria TI. Unas semanas antes, Google había inyectado 80 millones de dólares en MapR, y previamente fue Cloudera la que recibió una inversión de 740 millones por parte de Intel. Cada una de estas iniciativas tiene su propia explicación, pero no se trata de coincidencia sino de una corriente a la que este blog ha prestado atención desde hace tiempo. Leer más

29Jul

Supongo que es demasiado pronto para afirmar que los inversores están perdiendo la paciencia con Amazon y la estrategia siempre expansiva de su fundador, Jeff Bezos. Son, en opinión de un colega, «los accionistas más tolerantes del planeta: llevan años dejando que Bezos reinvierta todo lo que factura, sin compartir con ellos los beneficios, cuando los hay». Las pérdidas de Amazon han pasado de 7 millones hace un año a 126 millones de dólares en el trimestre reciente, y desde el anuncio su cotización ha bajado un 8%.

Lo que ha provocado la estampida de los últimos días ha sido la previsión de que el tercer trimestre fiscal – el actual – se cerrará con pérdidas de entre 400 y 800 millones. Es demasiado hasta para quienes admiran en Bezos el mérito de haber multiplicado por 20 la facturación en los últimos diez años. Porque, con idéntica constancia, el fundador ha embarcado a la compañía en una diversificación hacia nuevos productos y servicios. El problema tampoco es la diversificación en sí misma, sino que dispara a múltiples dianas a la vez y luego no revela cómo le ha ido en cada aventura.

Los analistas están divididos. Unos prevén que la agresividad de Bezos tendrá tarde o temprano recompensa en forma de ingresos crecientes y sus márgenes dejarán de ser anémicos cuando consiga estabilizar un dominio abrumador Otros opinan que Amazon está peligrosamente sobrevaluada – ¡165.000 millones de capitalización para una empresa que no gana dinero!, dicen – con pérdidas en aumento, tal como van las cosas. De hecho, las iniciativas recientes han metido a la compañía en segmentos de mercado que dejan márgenes irremediablemente exiguos y necesitan inversiones cuantiosas para mantenerse competitiva. El lanzamiento de su smartphone Fire es sólo una de sus ocurrencias: puede salir bien o mal a largo plazo, pero a corto plazo castigará los resultados.

El asunto merece un análisis para el que no tengo espacio en este newsletter. Me concentraré en un aspecto relevante, la actividad cloud de su filial Amazon Web Services (AWS), ¿es sostenible en los términos actuales? Para empezar, es notoria la guerra de precios: AWS ha bajado los suyos 40 veces en un año, la última vez en un 51% para ciertos servicios. Lo que busca con esa política es proteger su dominio frente a unos rivales llamados Microsoft, IBM y Google. Como Bezos nunca comparece ante los analistas, le tocó al director financiero presumir de que el uso de sus servicios cloud ha crecido un 90%, «pero ha desacelerado el crecimiento», dijo.

A falta de datos oficiales, circulan estimaciones de terceros: AWS habría contribuido con 3.400 millones de dólares a la facturación de Amazon en 2013, estima IDC, que le atribuye aproximadamente un 50% del mercado mundial. Otro cálculo es de Canalys, que cifra en 2.000 millones las pérdidas soportadas en los últimos cuatro trimestres.

¿Vale la pena el esfuerzo? Puede que sí, porque el mercado global de cloud computing se triplicará en los próximos cinco años, según IDC. O puede que no, si para defender su liderazgo AWS acepta perder dinero, lo que en la práctica equivale a ser subvencionada por la actividad de comercio electrónico de su matriz. Pero esta práctica podría revelarse insostenible frente a la multiplicación de iniciativas en otras áreas. John Disdale, analista especializado, opina que «finalmente, AWS ha encontrado la horma de su zapato». Microsoft está socavando su mercado en las modalidades IaaS y PaaS, mientras IBM ha pasado a encabezar el ranking de servicios de nube privada e híbrida según la consultora Synergy Research. AWS sigue siendo el líder, pero su crecimiento (supuesto) es inferior al de esos dos competidores. Si el plan de Bezos fuera apalancarse en su posición para ofrecer servicios a las empresas, lo tendrá más crudo. Sólo Google sigue sin acertar en su estrategia cloud. Otros, como HP, Oracle y Cisco cogen carrerilla.

Cambiar el foco del canal al consumidor

Hasta los años 90, los clientes se movían entre las cuatro paredes de una tienda. En la década siguiente, algunos empezaron a asomarse a Internet y fue entonces que distribuidores y marcas adoptaron estrategias multi y omnicanal que, según las conclusiones a las que llega un estudio de PwC, resultaron ser costosos e ineficientes. Esta es la raíz de del informe Achieving Total Retail, y hay que reconocer que tiene mérito haber pergeñado este titular tan conciso y descriptivo a la vez. ¿De qué se trata? Del protagonismo del «consumidor digital»: la tecnología ha reforzado el poder e influencia del consumidor en el proceso de compra, pero ¿qué reclama de sus proveedores y marcas? Leer más

25Jul

Las inversiones de los operadores en infraestructuras de redes LTE están disparadas, con la alegría consiguiente de los suministradores. Pero este es un negocio de capex a largo plazo, márgenes menguantes y ligados a proyectos de aumento de capacidad, con límites temporales. Estos tres elementos caracterizan la ronda de resultados anunciados las últimas semanas. La puja entre Huawei y Ericsson es una historia interminable, pero el fabricante chino lleva cartas marcadas: su condición de campeón nacional en un mercado que aporta la mitad del gasto global en equipos LTE le da una ventaja evidente, por lo que al cierre de la primera mitad del año su facturación total había crecido un 19% en contraste con la caída del 1,0% de su competidor sueco. La comparación directa no es pertinente, porque sus ofertas no son comparables. Pero si se desglosan las ventas de equipos de red, a Huawei le va mejor en Europa [en EEUU está vetada] que a sus rivales europeos en China.

Tómese como ejemplo la inversión de China Mobile, con 800 millones de clientes y un presupuesto para este año de 36.000 millones de dólares, una tercera parte para 4G: en la última contratación, Huawei se adjudicó casi el 40%, seguida a poca distancia de su compatriota ZTE. Para que no se diga, quedó menos del 40% para repartir entre los tres aspirantes europeos.

La cuenta de resultados de Huawei es impresionante: 22.000 millones de dólares de ingresos; de mantener el ritmo, cerraría el año muy por encima de los 39.000 millones facturados el año pasado, con un notable aumento del beneficio operativo, según su directora financiera Cathy Meng. Además de las ventas a operadores, la compañía subraya el crecimiento de su negocio de equipos para empresas y el éxito de sus smartphones, sin dar cifras segmentadas, un gesto de opacidad que ha sido criticado por los analistas.

Ericsson, por su parte, ofrece cifras más transparentes: sobre un total de 54.800 millones de euros de ingresos (-1%), la división de redes aportó 29.000 millones (+3%). El beneficio, tanto operativo como neto, ha mejorado. Hans Vestberg, CEO de la compañía sueca, se mostró optimista sobre los contratos en China y Taiwan, pero prefirió enfatizar los avances de la diversificación hacia el software de gestión de redes y los activos de la rama audiovisual.

Nokia Networks, que representa el 90% de lo que queda de la compañía finlandesa tras la venta de sus móviles a Microsoft, sorprendió a los inversores al anunciar un incremento del beneficio y elevar su previsión para el resto del año. Rajeev Suri, CEO de la compañía, aseguró que Nokia ha ganado competitividad al enfocarse en la banda ancha móvil […] en la que tenemos la escala para ser relevantes».

A falta de conocer en este momento los resultados de Alcatel Lucent, hay que recordar que en el primer trimestre del año ya asomaba la posibilidad de retornar a los números en positivo – gracias a los recortes de plantilla, cómo no – y al profundo viraje en sus prioridades. En cualquier caso, queda pendiente tomar mejor la temperatura de la inversión de los operadores europeos. En EEUU tanto AT&T como Verizon están invirtiendo miles de millones en redes; en Europa subsisten elementos de incertidumbre, con la notable excepción de Vodafone, que ha planificado 32.000 millones de capex en los próximos dos años, un aumento significativo sobre los 11.000 millones de 2013.

Sobre el autor. Copyright © 2026 El dominio norbertogallego.com es propiedad y está administrado por Diandro SL. B85905537. Creative Commons