No hay que tomar a la ligera los sufrimientos de Intel. Está confirmado que la compañía ha reducido las entregas de procesadores para desktop a la industria taiwanesa, dando prioridad al mercado de servidores. Hasta ahora, Intel explicaba la escasez de chips como resultado del aumento de la demanda, pero sus clientes niegan el argumento: según DigiTimes, los fabricantes de placas [Gigabyte, Asus, MSI y otros] no logran satisfacer la demanda habitual porque Intel sólo entrega un 80% de los pedidos. Se puede pensar que el cambio de prioridad es razonable, porque su Data Center Group mantiene una demanda y unos márgenes superiores, pero esta sería una explicación claramente insuficiente.

Aparentemente, Intel sigue funcionando como si nada, al mando de un CEO interino, Bob Swan, que sustituye al destituido Brian Krzanich. Swan, que retiene su anterior función de CFO, presentó en octubre resultados excelentes: lleva doce trimestres seguidos superando las expectativas de los analistas. Los dos pilares de la compañía – Client Computing y Data Center – siguen alimentando los ingresos y los beneficios. Las finanza van bien pero la estructura industrial arrastra problemas que provocaron la caída de Krzanich [pretextar un antiguo ligue de oficina resulta francamente risible].

Este mes, Intel ha presentado muy discretamente su novena generación de procesadores. Cascade Lake AP, de 48 núcleos y heredera de la dinastía Skylale, incorpora nuevas instrucciones para acelerar códigos de IA y soporta memorias Optante. En la misma ocasión, mostró nuevos componentes de la serie Xeon-E para workstations y servidores ligeros. En cierto modo no aportan grandes novedades sobre las cuatro generaciones anteriores: comparten la misma tecnología de proceso de 14 nanómetros pero, queriendo disimular la carencia de prestaciones realmente superiores, se ha aumentado la frecuencia de trabajo y el número de núcleos en ciertos modelos. Carencias que, en realidad, Intel arrastra desde hace nada menos que cuatro años.

Desde finales de los 70 del pasado siglo, Intel tenía por costumbre introducir cada dos años una nueva tecnología de proceso que reducía el tamaño de los chips a la mitad y el año intermedio lo aprovechaba para mejorar el diseño interno de los chips sin afectar al proceso. Fiel a esa regularidad, en 2010 presentó lo que llamó primera generación de procesadores Core, con reglas de diseño o nodos de 32 nm. Y así según lo previsto hasta que, a finales de 2014, apareció la quinta generación, con nodos de 14 nm. AMD estaba en horas bajas e Intel gozaba de un cuasimonopolio en los procesadores para equipos de sobremesa, portátiles y el por entonces minoritario de servidores, con los Xeon como bandera. Todo iba sobre ruedas para Intel en 2015, con la puntual sexta generación.

Fue a partir de esa generación, apodada Skylake cuando algo empezó a torcerse en el proceso de fabricación. La séptima generación (otoño 2016) siguió con los 14 nm, lo mismo ocurrió con la octava y ocurre ahora con la novena. Cinco años completos con la misma tecnología es inaudito en esta industria.

En la presentación de los Core i9 del pasado octubre, los estrategas de comunicación tuvieron apuros para destacar las novedades. Se augura que con la décima generación, prevista para el otoño de 2019, los procesadores ya serán de 10 nm, pero no está claro si los productos estarán disponibles a principios de 2020 o más tarde. Mientras tanto, el sempiterno rival de Intel, AMD, promete estar a punto de introducir la segunda generación de chips de 7 nm, esto es tres generaciones completas por delante de Intel.

Es una situación exasperante para los fabricantes de ordenadores desktop y portátiles, obligados a vivir tres años de modelos que no representan mejoras sustanciales en las prestaciones de los procesadores. Da igual, en la práctica, que sean de séptima, octava o novena generación; el rediseño de sus productos no da mucho más de sí, tras recurrir a todas las argucias en tamaño, colores y texturas.

En el caso de los procesadores para servidores y centros de proceso de datos, la situación es más alarmante si cabe, porque la demanda pide equipos mucho más potentes, para atender las nuevas aplicaciones y programas de inteligencia artificial, que los chips actuales de Intel no son capaces de ofrecer. Sólo se consiguen con los modelos Xeon más caros, que encima son escasos y sufren retrasos de entrega.

Un problema adicional deriva de las vulnerabilidades de los procesadores x86 que se detectaron en 2017, por mal nombre Metdown y Spectre. Aunque Intel asegura haberlas resuelto, cunde la sospecha de que ha añadido rutinas redundantes que, a la postre, degradan el rendimiento de sus ordenadores.

Para agravar las cosas, las actualizaciones fallidas de Windows – esto no es culpa de Intel sino de Microsoft – hacen que los sistemas operativos y las aplicaciones funcionen, o eso parece, más lentas de lo razonable. Esto, por cierto, no equivale a las teorías sobre obsolescencia programada que se esgrimen sobre determinados fabricantes de smartphones.

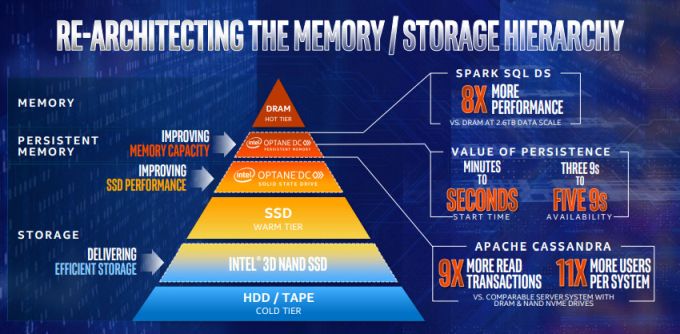

Pese a esta suma de problemas, los beneficios y la facturación de Intel no paran de crecer. La aparente paradoja se debe a que los usuarios, especialmente los de centros de datos, no tienen más remedio que comprar al precio que sea aquello que se les ofrezca. Intel, naturalmente, es consciente del bajo rendimiento de sus Xeon, por lo que ha optado por vitaminarlos con nuevos tipos de memoria no volátil, que se encuentran a medio camino entre la tradicional DRAM y las de estado sólido SSD.

Para esto ha echado mano de dos productos recientes, la Optane DC Solid State Drive y la Optane DC Persistent Memory. Con esta clase de memorias – llamadas persistentes para distinguirlas de las convencionales – se obtiene más velocidad de lectura y escritura de los datos, por lo que el rendimiento global del sistema es mayor con el mismo procesador.

Salvando todas las distancias, esta táctica no es diferente de la empleada por los fabricantes de PC: poner más memoria DRAM y sustituir el disco duro por otro de estado sólido. O, la más pedestre, que un portátil trabaje más lento a cambio de ahorrar consumo de energía y presentarlo como una ventaja para el usuario. A todo esto, la tendencia al descenso de precios se ha invertido: seguirán subiendo el año que viene.