Warren Buffet es apodado como “el oráculo de Omaha” porque no se le conocen yerros en cuatro décadas como inversor, y porque la sede de su compañía está en esa ciudad de Nebraska, improbable capital financiera. Días atrás, Buffet proclamó su convicción de que se está inflando una nueva burbuja debida a los excesos de valoración de las compañías que explotan redes sociales. En esa frase se apoyó de inmediato The New York Times para abrir un debate en el que se inspira el titular de este post: Is this Tech Boom Different? Han pasado sólo once años desde el momento culminante del boom de las puntocom, y hay signos de excitación que, si no lo igualan, se asemejan mucho.

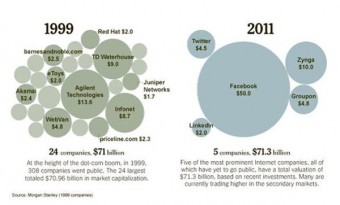

En la hipotética valoración de Facebook de más de 50.000 millones de dólares está el origen de esta discusión. Pero no se trata sólo de Facebook. Groupon, una empresa que hace dos años no existía y hace un año se valoraba en 1.400 millones, dice ahora que considera salir a bolsa con un valor estimado en 25.000 millones. Twitter, más modesta, no va tan lejos, pero su valoración actual estaría muy por encima de los 3.700 millones que se autoatribuía a finales de 2010. Lo mismo se dice de Zynga y de Rovio, dos exitosos desarrolladores de juegos. Otras amagan con salir a bolsa “próximamente”, pero la única que ya ha presentado los primeros documentos a la comisión de valores es LinkedIn, cuyo valor teórico tras una OPV se fijaría en torno a los 3.000 millones, cifra más que razonable en este contexto desorbitado.

Lo que coloquialmente se llama burbuja no es otra cosa que una disociación entre el valor de los activos en el mercado y su fundamento económico. Durante las burbujas, los inversores se dejan llevar por entusiasmos irracionales, basando sus expectativas en que habrá quien compre esos activos a un precio más alto; para cuando esa secuencia llegue a ser insostenible, la burbuja estallará… pero no todos van a perder. Además, los negocios de Internet se construyen sobre una característica intrínseca, el “efecto red”, que en otro coloquialismo podría definirse como “allá donde va la gente, va Vicente”.

Como han pasado sólo once años, está fresca la memoria de la aquella burbuja (mal adjetivada como financiera), pero no necesariamente se trata de una repetición. Roger McNamee, célebre inversor que salió bien parado entonces, reflexiona “los recursos de capital son muy superiores a los que teníamos, pero se equivoca quien crea que todas las redes sociales tendrán el mismo éxito que Facebook”. Su colega Ben Horowitz opina sin vacilar que el nuevo boom es sano: “estamos viviendo el comienzo de un nuevo ciclo tecnológico, que pasa del modelo web/PC a la combinación de cloud y movilidad”. En todo caso, matiza el empresario de blogs Jason Calacanis, “los únicos que pagarían los excesos serían los `ángeles´ que ya son tan ricos que no les importaría demasiado».

Pero la clave del debate no está en las semejanzas sino en las diferencias: 1) las startups de ahora no tienen prisa en salir a bolsa; y 2) por el contrario, muchas de ellas, la mayoría, sólo esperan recibir una oferta de otra mayor. Aun así, el ciclo entusiasmo/decepción es consustancial al fenómeno, porque el “efecto red” es reversible: si un buen día el crecimiento fallara, provocaría una implosión destructora de expectativas infladas. Que se lo pregunten a Rupert Murdoch, que pagó 580 millones por MySpace, pionera de las redes sociales, y hoy la vendería, si hubiera comprador, por una décima parte. Poco importa, los que niegan la burbuja esgrimen un repertorio de frases hechas: “todos hemos aprendido la lección”, “ahora no se necesita tanto dinero para montar una compañía”, «el momento es muy diferente». ¿Qué hay de cierto en estas frases?

El diario neoyorquino compara el boom de 1999 con el de 2010 (ver gráfico). No hay esta vez un furor de salidas a bolsa: 20 contra 308. Y mientras las 24 más importantes de 1999 sumaron 71.000 millones de dólares de capitalización, en la nueva hornada bastarían 5 para alcanzar la misma cifra. Y lo más importante: las cinco tienen negocios reales. Como no cotizan, no publican estados financieros, pero dicen ser rentables, pero mientras no pasen el examen, su futuro es opinable.

Además, hay que considerar la demografía. Cuando estalló la burbuja anterior, Internet tenía 250 millones de usuarios en todo el mundo (el 5% de la población mundial), que hoy son 2.000 millones (casi una tercera parte).

Los objetores no apuntan al selecto grupo de empresas con despliegue global e ingresos reales, sino a la legión de imitadores que han nacido últimamente y que, a la sombra del éxito de aquellas, cierran rondas de financiación. Se cita un caso reciente: una startup llamada Color, que combina imaginativamente dos o tres modelos de negocio `sociales´, ha reunido millones en pocos días apoyándose en la reputación de su fundador, que el año pasado vendió a Apple su empresa anterior, Lala.

Otra diferencia que inquieta a los críticos es el papel que juegan en esta inflación extrabursátil unos mercados secundarios opacos – SharePost, SecondMarket – ajenos a toda regulación, en los que se negocian, fundamentalmente, acciones de empleados de aquellas empresas. Paul Saffo, veterano analista al que se etiqueta como futurólogo, se preocupa por un aspecto de la cuestión: esos empleados han comprado casas muy caras hipotecándose sobre el supuesto del precio que podrían alcanzar sus opciones.

Es necesario advertir que Warren Buffet, el hombre que con su enorme prestigio encendió las alarmas, podría ser el abuelo de Mark Zuckerberg, que por principio no invierte en empresas de tecnología y que los activos de su sociedad Berkshire Hathaway se concentran en negocios más convencionales, con los que ha hecho su fortuna. No hay pruebas de que su amigo Bill Gates, compañero de aventuras filantrópicas, comparta las opiniones del oráculo.